Reinvigorating the 'Other' Concepts of Cancer

by Jayanta Bhattacharya

The November issue of Ekak Matra was a remarkable one. It was designed for bringing together "other" concepts challenging the mainstream as well statist concepts regarding cancer (obviously, American in most cases). Dr. Manu Kothari (died on 16th October 2014), along with Dr. Lopa Mehta, is the pioneer to bring this concept into light in India. This new study (produced below) from the Johns Hopkins Medical School (published in no other than Science magazine, 1 January 2015) provides credence to the alternative idea. Dr. Sthabir Dasgupta and I too contributed to that issue of Ekak Matra. I am happy to find that our logical reasoning has found its statistical and a new mathematical validity in this sensational study.

by Jayanta Bhattacharya

The November issue of Ekak Matra was a remarkable one. It was designed for bringing together "other" concepts challenging the mainstream as well statist concepts regarding cancer (obviously, American in most cases). Dr. Manu Kothari (died on 16th October 2014), along with Dr. Lopa Mehta, is the pioneer to bring this concept into light in India. This new study (produced below) from the Johns Hopkins Medical School (published in no other than Science magazine, 1 January 2015) provides credence to the alternative idea. Dr. Sthabir Dasgupta and I too contributed to that issue of Ekak Matra. I am happy to find that our logical reasoning has found its statistical and a new mathematical validity in this sensational study.

Bad Luck of Random Mutations Plays Predominant Role in Cancer, Study Shows

--Statistical modeling links cancer risk with number of stem cell divisions

Release Date: January 1, 2015

Scientists from the Johns Hopkins Kimmel Cancer Center have created a

statistical model that measures the proportion of cancer incidence,

across many tissue types, caused mainly by random mutations that occur

when stem cells divide. By their measure, two-thirds of adult cancer

incidence across tissues can be explained primarily by “bad luck,” when

these random mutations occur in genes that can drive cancer growth,

while the remaining third are due to environmental factors and inherited

genes.

“All cancers are caused by a combination of bad luck, the environment

and heredity, and we’ve created a model that may help quantify how much

of these three factors contribute to cancer development,” says Bert

Vogelstein, M.D., the Clayton Professor of Oncology at the Johns Hopkins

University School of Medicine, co-director of the Ludwig Center at

Johns Hopkins and an investigator at the Howard Hughes Medical

Institute.

“Cancer-free longevity in people exposed to cancer-causing agents, such

as tobacco, is often attributed to their ‘good genes,’ but the truth is

that most of them simply had good luck,” adds Vogelstein, who cautions

that poor lifestyles can add to the bad luck factor in the development

of cancer.

The implications of their model range from altering public perception

about cancer risk factors to the funding of cancer research, they say.

“If two-thirds of cancer incidence across tissues is explained by random

DNA mutations that occur when stem cells divide, then changing our

lifestyle and habits will be a huge help in preventing certain cancers,

but this may not be as effective for a variety of others,” says

biomathematician Cristian Tomasetti, Ph.D., an assistant professor of

oncology at the Johns Hopkins University School of Medicine and

Bloomberg School of Public Health. “We should focus more resources on

finding ways to detect such cancers at early, curable stages,” he adds.

In a report on the statistical findings, published Jan. 2 in Science,

Tomasetti and Vogelstein say they came to their conclusions by

searching the scientific literature for information on the cumulative

total number of divisions of stem cells among 31 tissue types during an

average individual’s lifetime. Stem cells “self-renew,” thus

repopulating cells that die off in a specific organ.

It was well-known, Vogelstein notes, that cancer arises when

tissue-specific stem cells make random mistakes, or mutations, when one

chemical letter in DNA is incorrectly swapped for another during the

replication process in cell division. The more these mutations

accumulate, the higher the risk that cells will grow unchecked, a

hallmark of cancer. The actual contribution of these random mistakes to

cancer incidence, in comparison to the contribution of hereditary or

environmental factors, was not previously known, says Vogelstein.

To sort out the role of such random mutations in cancer risk, the Johns

Hopkins scientists charted the number of stem cell divisions in 31

tissues and compared these rates with the lifetime risks of cancer in

the same tissues among Americans. From this so-called data scatterplot,

Tomasetti and Vogelstein determined the correlation between the total

number of stem cell divisions and cancer risk to be 0.804.

Mathematically, the closer this value is to one, the more stem cell

divisions and cancer risk are correlated.

“Our study shows, in general, that a change in the number of stem cell

divisions in a tissue type is highly correlated with a change in the

incidence of cancer in that same tissue,” says Vogelstein. One example,

he says, is in colon tissue, which undergoes four times more stem cell

divisions than small intestine tissue in humans. Likewise, colon cancer

is much more prevalent than small intestinal cancer.

“You could argue that the colon is exposed to more environmental

factors than the small intestine, which increases the potential rate of

acquired mutations,” says Tomasetti. However, the scientists saw the

opposite finding in mouse colons, which had a lower number of stem cell

divisions than in their small intestines, and, in mice, cancer incidence

is lower in the colon than in the small intestine. They say this

supports the key role of the total number of stem cell divisions in the

development of cancer.

Using statistical theory, the pair calculated how much of the variation

in cancer risk can be explained by the number of stem cell divisions,

which is 0.804 squared, or, in percentage form, approximately 65

percent.

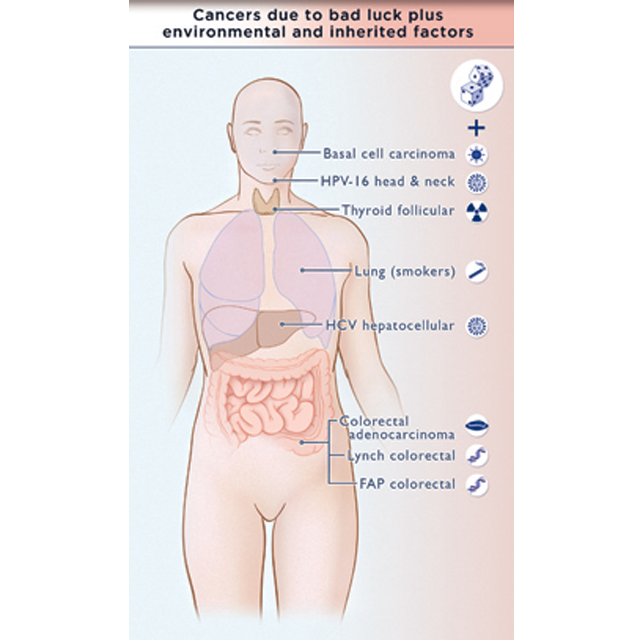

Finally, the research duo classified the types of cancers they studied

into two groups. They statistically calculated which cancer types had an

incidence predicted by the number of stem cell divisions and which had

higher incidence. They found that 22 cancer types could be largely

explained by the “bad luck” factor of random DNA mutations during cell

division. The other nine cancer types had incidences higher than

predicted by "bad luck" and were presumably due to a combination of bad

luck plus environmental or inherited factors.

“We found that the types of cancer that had higher risk than predicted

by the number of stem cell divisions were precisely the ones you’d

expect, including lung cancer, which is linked to smoking; skin cancer,

linked to sun exposure; and forms of cancers associated with hereditary

syndromes,” says Vogelstein.

“This study shows that you can add to your risk of getting cancers by

smoking or other poor lifestyle factors. However, many forms of cancer

are due largely to the bad luck of acquiring a mutation in a cancer

driver gene regardless of lifestyle and heredity factors. The best way

to eradicate these cancers will be through early detection, when they

are still curable by surgery,” adds Vogelstein.

The scientists note that some cancers, such as breast and prostate

cancer, were not included in the report because of their inability to

find reliable stem cell division rates in the scientific literature.

They hope that other scientists will help refine their statistical model

by finding more precise stem cell division rates.